LPを作成する時、どんな構成にしようか迷ったことはありませんか?

特に、セールスライターとして案件を請け負うと、「クライアントの商品をどう魅せるか?」「型に当てはめたほうが良いのか?」「それともオリジナルで攻めるべきか?」このように迷子になってしまう方も少なくないのではないでしょうか?

世の中には、PASONAやQUESTフォーミュラなど、フレームワークは多数存在しますが、

「このフレームワーク、今回の案件では使えなくね!?」

そう感じたこと、正直ありますよね。

私も同じことを思ったことがあります。そんな時は、構成を考えるだけでも、あっという間に2時間、3時間過ぎてしまうもの。そして、迫り来る締め切りに焦ってしまいますよね。

そんなみなさんに、まず、声を大にして伝えたいのは、フレームワークに固執しなくていいということ。

もちろん、習ったとおりに素直に実践するのは大事だけど、あくまでも、フレームワークは型(伝える順番)であって、最終的には訴求内容で決まります。

なので、ある程度踏襲していれば、細かには調整していっていいと考えましょう。

でも、ここで思うのが、「調整ってどうやるの?」という話です。

安心してください。今日の記事では、どうすれば構成が楽に作れるか?徹底解説します。

セールスライターとして、LPの構成で迷わなくなる考え方と実践ステップをぜひ身につけましょう。

【結論】ターゲット層によってLPの構成は変わる

みなさんもLP作成する際に、他社の事例を参照しますよね?

そこで、ターゲットが誰だとか、どんなベネフィットがあるか?を調べると思うのですが、まず先に見てほしい部分があるんです。

それは、LPの冒頭。いったい、なぜなのか?

結論、LPの冒頭を見るだけで、そのターゲット層が「顕在層」なのか「潜在層」なのか、一発でわかります。

これはセールスライターだったら、必ず押さえておきたい視点です。

顕在層と潜在層は具体的にどう見抜くのか?

そもそも、顕在層と潜在層をなぜ考える必要があるのか?それについては、この後、お話していきますが、まず見分け方を見てみましょう。

- 冒頭で実績やお客様の声が書かれている → 顕在層向けLP

- 冒頭で問題提起や共感が書かれている → 潜在層向けLP

LPは、言ってしまえば、読者とのコミュニケーションの入り口ですよね。

その「入り口」で、どんな言葉が使われているかを見れば、LPが「読者の心に何を響かせたいのか?」を読み解くことができるというわけです。

なぜ、構成がターゲットによって変わるのか?

では、ここから、なぜ、そもそも、潜在層と顕在層を区別して考える必要があるのか?という本質の話をしていきます。

みなさんも、LPの読者の頭の中を想像してみてください。

例えば、すでに問題意識が強く「この悩みを解決したい!」と思っている人は、いきなり商品の特徴や成功事例を提示されても、すんなり受け入れやすい状態です。

逆に、まだ問題意識が薄い人にいきなり商品紹介をしても、問題にすら気づけていないので、必要性も感じておらず「それで?何?」となってしまう。

つまり、問題意識が顕在化しているか潜在化しているかでは、読者が持っている「温度感」が違うのです。

構成はこの「温度感」に合わせて変えていく必要があります。

LPは読者との会話|知らぬ間に押し売りしてしまっていませんか?

いきなり、道端でチラシを渡されたら、あまりいい気分はしませんよね。

こっちのことを考えず、押し売りして生きているような印象です。

これと同じことをLPでしてしまわないよう注意が必要です。もし、この設計意図を間違ってしまうと…

👩💼 潜在層:「え、いきなり商品紹介?まず、なんで必要なのか教えてよ」

👨💼 顕在層:「はいはい、それは知ってるから。結論だけ教えて!」

こんなふうにすれ違いによる事故だって起こりかねません。読者との会話の流れを意識することで、構成に悩む時間は激減します。

優秀なセールスライターは「読者の温度」に合わせて構成を変えている

あなたがもし、「LPの構成がわからず手が止まる…」そんな状況に陥っているなら、まず読者の「温度感」、つまり、潜在層向けか顕在層向けなのかを意識してみてください。それだけで、構成の骨格が見えてきます。

【基本】セールスライターなら知っておくべき「顕在層」と「潜在層」の違い

ここまでセールスライターとして、ターゲットの顕在層と潜在層を理解しておくことは必須スキルであり、重要なポイントだという話をしました。

なぜなら、この違いを押さえるだけで、LPの設計がブレなくなり、構成に悩む時間がグッと減るからでしたよね。このセクションでは、顕在層と潜在層をより具体的に見ていきたいと思います。

そもそも顕在層と潜在層とは?

顕在層と潜在層を考える上で、注目すべき1番のポイントが「問題意識」です。

そもそも、問題意識があるのかないのか?あるとすれば、解決策を知っているのか?さらに言えば、解決してくれる商品を知っているのか?

これによって伝えるべきメッセージが変わっていきます。

| 分類 | 特徴 | 行動心理 |

|---|---|---|

| 顕在層 | すでに「解決したい悩み」や「欲しい商品」が明確になっている人 | 「早く良い商品を教えてほしい!」 |

| 潜在層 | まだ自覚はないけど、潜在的に悩みを抱えている人 | 「言われてみれば、そうかも?」 |

わかりやすいイメージ:風邪薬の例

例えば、風邪で考えてみましょう。顕在層は既に風邪をひいてしまった人です。咳や熱、鼻水で辛い思いをしているので、今すぐ、何とかしたいと思っています。

こういう人たちは、極論、「何でもいいから治るものをくれ!」と思っています。

だから、手段が漢方でも、薬でも何であろうと、「Aさんはこうやって改善しました」という事例紹介や「この薬なら98%よくなります!」「1日で回復します!」という訴求が響きます。

※実際は、各種法令に基づいて表現する必要があります。

でも、潜在層は、「風邪かな〜」という人たちです。みなさんも、「風邪くらい平気」という人と出会ったことはあると思いますが、風邪をひくことのデメリットを伝えて、薬を売るなら「薬を飲もうかな」と思ってもらう必要があるということです。

- 顕在層→ すでに「風邪をひいている」状態。

熱や咳でつらいから、「すぐ効く薬が欲しい!」 - 潜在層→ まだ「風邪かな?」くらいの違和感。

予防の重要性や初期対策を伝えて、行動を促す必要がある。

セールスライターがコピーで意識すべきポイントとは?

ずばり、顕在層は、すでに「買う理由」を探しています。だからこそ、商品のメリット・効果・証拠を端的に示すのがベター。

一方、潜在層に必要なのは「気づき」から。「なぜ必要なのか」「放置するとどうなるか」を伝え、問題を顕在化させることがカギです。

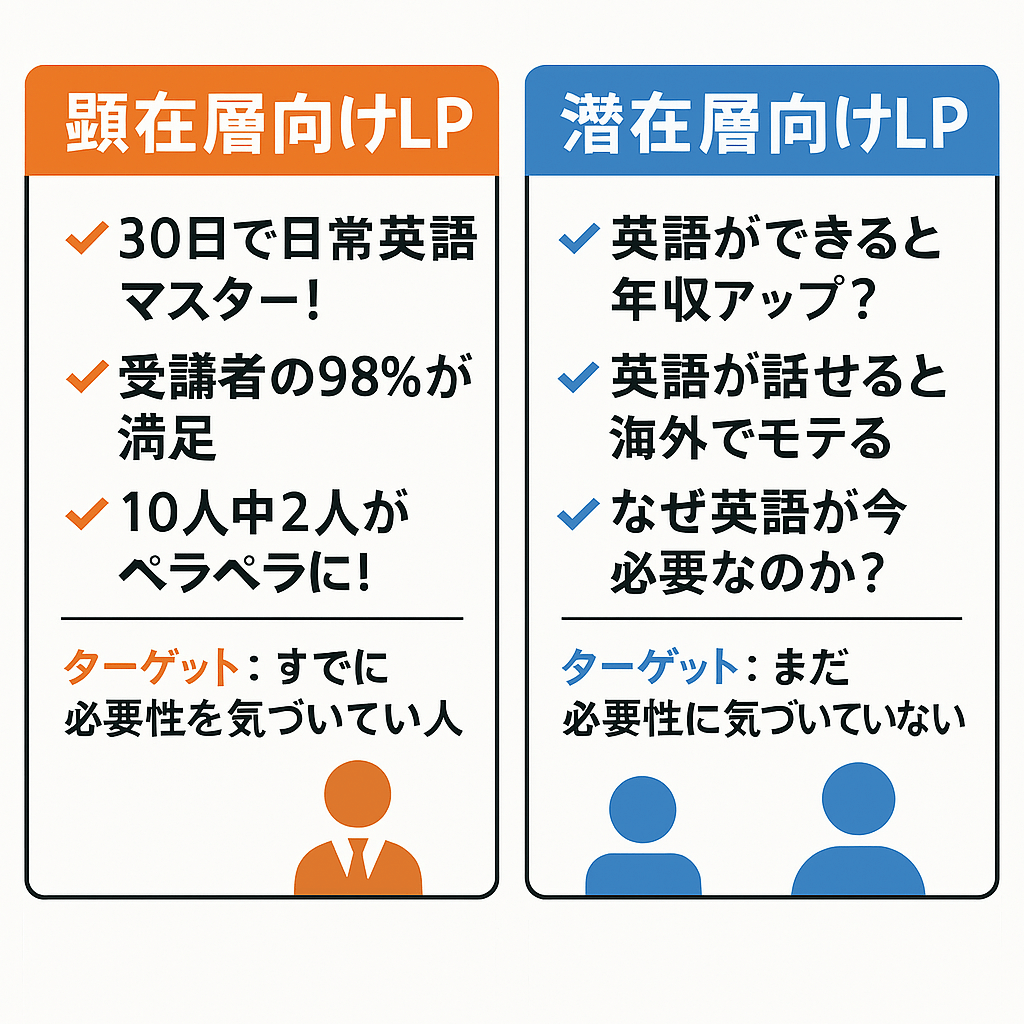

【事例】英会話スクールの事例で考える『LP構成の違い』

ここからは、より具体的に1つの事例を掘り下げていきましょう。「顕在層」「潜在層」でLP構成がどう変わるのかよく理解できるはず。

事例として英会話スクールを取り上げていますが、どんな商品・サービスでも応用できますので、ぜひ試してみてください。

顕在層向け:必要性が明確な読者には、実績ベースの訴求が効く!

まずは顕在層。英会話の顕在層といえば、どんな人を想像しますか?

ここでは、仮に「来月から海外赴任が決まっている男性」を想像してみましょう。

この男性に英語が必要なのは、火を見るより明らか。そして、必要なのは、「今すぐ結果が出る方法」ですよね。こんな読者に響くのは、得られる成果や証拠に基づく訴求です。

- 「たった30日で日常英会話が身につく!」

- 「受講者の98%が満足」

- 「この教室では10人中2人がペラペラに!」

こうした数字やデータがあると、読者の“購入決断”を一気に後押しできます。

ここでポイントなのは、すでに買う気がある人に、遠回しな共感やストーリーは冒頭には不要ということ。結論から、ズバッといきましょう。

潜在層向け:「そもそも英語が必要」と気づかせるコピーを入れる

続いて潜在層。

「英語が話せたらいいなぁ」くらいの感覚の人に対して、成功事例を見せたところで、動いてはくれづらいです。まずは、必要性に気づいてもらうステップが必要です。

- 「英語が話せると年収が上がるって知っていますか?」

- 「海外旅行で困らない英語力があると、楽しさが10倍になります」

- 「英語ができると海外でモテます」

必要性というのは、つまり、ターゲットが叶えたい未来を提示すること。そして、現状の不満を言語化すること。

潜在層の人は、「英語ができたら得する未来」を知らない、もしくはかなり曖昧です(曖昧な人の方が多い)。

だからこそ、ベネフィットを先に伝えたり、問題提起を冒頭に行って、「そもそも英語学習は自分ごとだ」と感じてもらう必要があります。共感や気づきを通して、読者のスイッチを入れることが肝です。

セールスライターが意識すべき、事例から見える構成設計

この英会話スクールの事例を見ても分かるように、ターゲットの温度感(潜在層か顕在層か)によって、伝えるべきこと、そして伝える順番は全く異なります。

- 顕在層向け → 「すぐ成果が出る」具体的な実績を前面に!

- 潜在層向け → 「やるべき理由」や「得られる未来」をしっかり描く!

ここを間違えると、どれだけ文章が上手くても響きません。というより、完成しているはずなのに、思った反応が得られないみたいなことが起きます。

構成を考えるときには、必ずターゲットの「今の温度感」を考えて設計しましょう。

【応用編】LP構成を自在に調整できるセールスライターになるには?

ここまで、参考LPのターゲット見抜き方、顕在層と潜在層の違いまで、理解できたのではないでしょうか?

最後のステップは、この知識を活用して、どう構成を考えていくかです。

セールスライターとして一段上を目指すなら、単に型にはめるだけではなく、状況に応じて「自在に調整できる」ことで、対応の幅が広がります。

ケース1:新規層を開拓するためのLP構成とは?

新規層とは、これまで接点がなかった読者。そもそも、サービスや商品の必要性に気づいていない場合がほとんどです。

こんな時は迷わず「問題提起」からスタートしましょう。

✅ 「◯◯で悩んでいませんか?」

✅ 「その症状、実は放置すると悪化します」

ターゲットがまだ課題を認識していないからこそ、まずは「その悩みは自分ごとだ」と気づかせることが先決です。

「あなたのことです」と語りかけるコピーで、読者の視線をグッと引き寄せます。

ケース2:比較検討層・他社サービスに不満がある層を狙うときのLP構成とは?

一方、読者がすでに他社商品と比較していたり、既存サービスに不満を感じている場合は、「実績」や「ベネフィット」から攻める構成も効果的。

✅ 「他社から乗り換えた90%の人が満足!」

✅ 「たった30日で△△を解決!」

読者は「今よりいい選択肢」を探しています。

だからこそ、他社と何が違うのか?どんな成果が出るのか?この点をストレートに打ち出しましょう。

まとめ:

とはいえ、実際には「どちらの層も混ざっている」ケースが多いのが現場です。例えば、SNS広告で幅広く集めたLPなら…

- 潜在層もいれば、

- 比較検討中の顕在層もいる。

これが現実ですよね。こうした場合は「ハイブリッド型の構成をとる」のがベスト。前半に実績やお客様の声でベネフィットと証拠を示し、なぜそうなったのか?中盤では、共感や問題提起を構成します。

構成例:

- 【実績・証拠】で顕在層に刺す

- 【共感・問題提起】で潜在層を引き込む

- 【商品説明・オファー】で行動を促す

ターゲット層に合わせた柔軟な構成変更こそ、セールスライターの腕の見せどころです。

今日の記事を参考にしながら、ぜひLP構成を考えてみてください。

コメント コメントは全て目を通しております